心不全療養指導士の試験勉強しているけど、過去問がないから不安

ガイドブックの巻末についている予想問題だけで大丈夫?

ガイドブック以外の参考書も見ておいた方がいいの??などなど

2021年心不全療養指導士のテスト前は勉強してもしても不安でした。

何度「過去問があればな~ 前回の試験受けた人の話が聞きたい!!」と思ったことか。

ということで作ってみました✨

2021年度の心不全療養指導士筆記試験を受けた数名で、ガイドブックに沿って試験に出たところを沿ってチェックした内容をまとめました。

覚えている限りになるため、問題形式でないことはご了承ください。

この記事を読んで心不全療養指導士の合格者が一人でも増えることを祈っています。

- 2021年度筆記試験の出題の傾向が分かります

- ガイドブックの章ごとにまとめてあるため見たい章から確認できます

- 第2版のガイドブック出版前の試験のため、初版のガイドブックに沿っての解説です(第2版と多少異なる場合があることをご了承ください)

- あくまで試験後覚えていた内容のまとめです(出題のなかった、もしくは覚えている問題がない章に関しては飛ばしています)

- 選択肢の例文として挙げられていた文章に該当するガイドブックの文章を列挙しています

資格を活かした転職を希望される方はTwitterのDMへご連絡ください。(関東近郊の方限定)

筆記試験の概要や試験時間

試験はマークシート形式

該当する選択肢を1つもしくは2つ選ぶ問題です。

入場開始 12:00 試験説明 12:45~

認定試験 13:00~15:00

残念ながら問題数は覚えていません。

HPにも記載がないと思いますがあれこれ検索したところ、どうやら80問だったようです。

各章ごとの過去問まとめ

筆記試験後心不全療養指導士認定ガイドブックを見ながら覚えている箇所にマークをつけました。

各章に沿って、出題された箇所紹介します。

第2章 療養指導の基本

- 患者自身のこれまでの経験、知識、スキル、持てる力に着眼する

- 成人教育は小児期の学習における「教える/教えられる」という関係とはことなり

- 「経験」はこれからの学習に役立つ資源と位置付けられる

第3章 心不全の予防活動

- 冠動脈疾患予防の観点からLDLコレステロール管理目標フローチャートで120㎎/dlの患者に対し・・・

この120の数字が複数選択肢にある問題が出ました。

脂質については動脈硬化性疾患ガイドラインが2022年8月に新しく出ましたのでこちらを参考にされると良いと思います。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版【日本動脈硬化学会】 (j-athero.org)

- TG(中性脂肪)の随意採血での管理目標値が<175と新たな基準ができたこと

- 糖尿病の合併症や喫煙例においてはLDLコレステロールの管理目標値が<100と厳しくなる場合があること

- 急性冠症候群・家族性高コレステロール血症・糖尿病・アテローム血栓性脳梗塞のいづれかを合併する場合、管理目標値>70を考慮すること

これらが前回出題された脂質の問題に該当する、新しいガイドラインの変更点です。

第4章 心不全の概念・診断・成因・検査

刺激伝導系の伝播される正しい順番を問う問題

洞房結節→左右の心房→房室結節→His束→左右の脚→プルキンエ線維

心拍出量が増加するのはどれか

- CVPが低下しているとき

- ベータ遮断薬により心拍数が低下しているとき(正解)

- 血圧が低下しているとき

- 利尿剤により循環血液量が低下しているとき

LVEFによる分類(正しい組み合わせを選ぶ問題)

- LVEFが低下した心不全-40%未満ーHFrEF

- LVEFの保たれた心不全-50%以上ーHFpEF

- LVEFが軽度低下した心不全-40%以上50%未満-HFmrEF

フォレスター分類の問題

よく覚えていませんがスワンガンツカテーテルで検査することと心係数と肺動脈楔入圧とで4群に分類されることを知っていれば解ける問題だったと思います

心不全進展ステージ

各ステージの特徴とステージ分類の組み合わせから正しい選択肢を選ぶ問題

例)「○○の患者は心不全進展ステージBである」

- 冠攣縮狭心症:冠攣縮とは心臓の表面を走行する比較的太い冠動脈が一過性に異常に収縮した状態

- 急性冠症候群:前胸部を中心とした圧迫感、絞扼感、灼熱感で冷や汗を伴う症状が10~30分以上持続(10~30分→数分でと出題ありこの選択肢が誤りでした)

- 拡張型心筋症:左室のびまん性収縮障害が特徴である

- 肥大型心筋症:左室の拡張機能低下が特徴である

- 約90%を占める本態性高血圧は基礎疾患を認めず遺伝的素因と環境要因が関与している

- 家庭血圧での高血圧診断も行われる

- 白衣高血圧は診察室での血圧が高血圧でも診察室外血圧は非高血圧

- 仮面高血圧は診察室血圧が非高血圧でも診察室外血圧が高血圧を示す

- 僧帽弁狭窄症:拡張期の左房から左室への血流量が障害される

- 僧帽弁閉鎖不全症:長期にわたって無症状で経過することが多い

- 大動脈弁狭窄症:初期は左室肥大による代償機転が働き無症状だが最終的には心拍出量の低下に伴い心不全に至る

- 大動脈弁閉鎖不全症:大動脈から左室に血液が逆流する

- 発作性(持続が7日間以内)、持続性(7日を超える)、永続性(除細動不能)に分類される

- 治療:「心拍数調節療養(レートコントロール)」「洞調律維持療法(リズムコントロール)」

- PVIはレートコントロールの治療である(←誤りの選択肢)

- 抗凝固療法:CHAD2スコアが広く用いられる

- Nohria-Stevenson分類は身体所見からうっ血・低還流の有無を推定し心不全の病態を分類する

- 発作性夜間呼吸困難は就寝後1~2時間後に息苦しさのため眠れなくなる

- 起坐呼吸は器材で呼吸が改善するが横になるとすぐに息切れが出現する

- 左心不全:正常若年者でもⅢ音は聴取できることがあり正常Ⅲ音とされている

右心不全の症状でないものを選ぶ問題

食欲不振・便秘などが選択肢にありました

低還流の症状でないものを選ぶ問題

チアノーゼ・四肢冷感などが選択肢にありました

Ⅲ度は平地の歩行で症状が出る程度

などNYHA分類とそれの対応する症状の組み合わせで正しいものを選ぶ問題が出ました

- BNPは心不全の予後診断にも有用である

- 腎機能が悪化するとBNPは上昇する

- 心不全患者は高齢者が多くBNPの評価に注意が必要

- CTRは胸骨中心より心陰影右縁までの距離と左縁までの距離の和

- CTRは立位吸気時撮影(後前像)では50%以下を正常値とする

- 胸水貯留は肋骨横隔膜角(CPアングル)が鈍化していく

心エコーは評価できないものを選ぶ問題

- 壁運動の評価

- 血行動態の評価

- 心臓の内腔評価

- 刺激電動系→(誤りの選択肢 刺激電動系の検査は心電図)

- クレアチニンは骨格筋量の低下や腎機能により低くなる

- トランスアミナーゼの上昇は心不全初期に見られる(→誤りの選択肢 正しくは右心不全に伴ううっ血を反映して上昇)

- 貧血は心不全の約60%の患者に合併している

第5章 心不全の治療

心不全慢性期の治療目標(誤りを選ぶ問題)

- 予後改善

- 心不全増悪による再入院の予防

- 症状や生活の質(QOL)の改善

- BNPの正常化(←誤りの選択肢 正しくは突然死の予防)

- 適応:NYHAⅠ~NYHAⅣすべでのHFrEF患者

- 容量依存的に効果が大きいため忍容性がある限り増量すべき

- 喘息を合併したHFrEFはβ1選択性が高いビソプロロールを少量から開始する

- ACEIはNYHAⅠ~NYHAⅣすべでのHFrEF患者に適応がある

- MRAはHFpEF患者の予後改善効果がある(←誤りの選択肢 正しくはNYHAⅡ以上のHFrEF患者の予後改善効果がある)

- ACEI・ARB・MRAはカリウム上昇に伴う有害事象が増加するため併用は避ける

- ACEIよりARBで咳嗽の副作用出現が多い(←誤りの選択肢 正しくはから咳はACEIに多い副作用)

- 利尿薬は心不全の根本治療ではない

- ループ利尿薬はヘンレループの太い上行脚に作用する

- バソプレシンV2受容体拮抗薬は入院で導入する

- ジゴキシンは定期的に血中濃度をモニターする必要がある

- ICDは心室頻拍(←違う不整脈になっていて誤りの選択肢)が検出されると高頻拍ペーシングを行い停止させる

- ICD植え込みにより不安や抑うつ傾向がみられることがある

- 薬物療法よりCRTの方が効果的(←誤りの選択肢 適応基準として「適切な薬物療法の実施」が含まれる)

- CRT治療を行っても3割程度の患者で治療に反応しない

- C-PAPは軌道内に一定の陽圧を常時かけて、気道の閉塞を防ぐことで無呼吸を取り除く治療

- 中枢性無呼吸症(CSA)を合併した心不全はC-PAPによる治療は日中の眠気症状の改善、心機能改善効果が期待される

- ASVは患者の呼吸に合わせて吸気・呼気で機会が自動で圧を調整して空気を送りこむ

- CSAを合併した左室駆出率の低下した心不全へのASV使用は慎重な対応が必要

- 夜間在宅酸素療法は左室駆出率の上昇、心不全増悪入院頻度の減少に有効

包括的心臓リハビリテーションの目的を選ぶ問題

- 生命予後の改善

- 再入院予防運

- 動耐容能低下予防

運動療法の対象となりうるものはどれか選ぶ問題

- 心不全ステージD

- HFpEF

- LVAD

- 心移植後

疾患と治療の組み合わせで誤っているものを選ぶ問題

- MR-MitraClip-器質性・機能性ともに解剖的に適していれば治療適応

- MS-経皮的経静脈的僧帽弁交連切開術-僧帽弁交連部をバルーンで広げる治療

- 心房中隔欠損症-経皮的心房中隔欠損症閉鎖術-心房中隔の穴に傘状の閉鎖器具をはめる(傘上→バルーンとなっており誤りの選択肢)

- 閉塞性肥大型心筋症-PTSMA-左室流出路狭窄の原因となっている心筋を養う血管にアルコールを注入して局所的に心筋梗塞を起こす

- β遮断薬はCKDステージ4~5に対しても効果的

- RAA系抑制薬はCKDステージ4~5や高齢者CKD患者では少量から慎重に開始

- COPDでは長時間作用型β2刺激薬が使用されるがCOPD合併HFrEF患者へのβ遮断薬内服は積極的投与が推奨されている

- 心不全患者は貧血を合併することが多い

- 肥満は閉塞型睡眠時無呼吸(OSA)の増悪因子である

- CSR-CSA患者は前例ASVの導入が望ましいや(←誤りの選択肢 正しくは心不全や睡眠呼吸障害の専門施設で検討することが望ましい)

第6章 心不全の療養指導

心不全の教育内容として誤りはどれか選ぶ問題

- 心不全の定義

- 心不全の原因

- 心不全の症状

- 心不全の病みの軌跡

- 急性期心不全治療(←誤りの選択肢)

セルフモニタリングの測定方法やタイミングについて

- 体重は測定条件をそろえる

- 血圧は朝と寝る前の2回測定する

- 患者手帳に値を記載し自己の体調管理に活かすことを重要

- 毎日の記録として記載することで経時的な変化を捉えやすくなる

- 受診の目安について説明する

セルフモニタリング(血圧・脈拍)の理解を深めたい方はこちらの記事がおススメ

セルフモニタリング(体重)の理解を深めたい方はこちらの記事がおススメ

90代の認知機能低下のある患者さんの服薬指導についての事例問題

服薬アドヒアランス向上するための支援として支援内容を2つ選ぶ(2・4が正解)

- 認知機能の評価

- 内服の錠数、内服回数を減らす

- 分かりやすく薬効などを説明する

- 1回/月に家族に残薬確認をしてもらう

塩分について誤って項目を選ぶ問題

- 男性より女性の方が塩分摂取量が多い(←誤り 平均塩分摂取量男性:10.8g 女性:9.1g)

- 20歳代から60歳代まで食塩摂取量は増加する

- 食塩相当量(g)=ナトリウム(㎎)×2.54÷1000

肥満の矛盾についての出題がありました

糖尿病やメタボリックシンドロームを合併した心不全患者の場合肥満が予後良好とはならない

- 二次性のサルコペニア:身体活動量低下、臓器不全、悪性腫瘍などの疾患、低栄養などが原因

- オーラルフレイルを認めた患者は身体的フレイルやサルコペニア、死亡率の増加を認めた

- 心臓悪液質患者は基礎代謝が上昇する

- 心臓悪液質患者は状腸間膜動脈、課長間膜動脈および腹腔動脈への血流量が減少する

- 運動処方とは運動の種類、運動の強さ、運動時間ならびに運動の回数などを決定すること

- 左室機能障害が重篤な心不全は医療スタッフの監視下で短時間かつ低負荷の運動から開始する

運動耐容の評価の目的は

- 心不全重症度の評価

- 侵襲的治療に際してのリスク評価

- 生命予後の推定

- 日常生活活動の許容範囲の評価

- 復職や身体活動内容の選択

- 心配運動負荷試験およびに6分間歩行試験は適応と禁忌ならびに運動負荷試験の中止基準に準じて適切に実施しなければならない

- 酸素摂取量は心機能、肺機能、末梢機能および肺・体循環機能からなる全身の機能を統合した指標

- 6分間歩行試験は原則6分間に歩行路を往復してできるだけ長い距離を歩くよう説明する

- ウォームアップは安静時から代謝レベルまで有酸素運動時の代謝レベルに近づける目的がある

- レジスタンストレーニングは高齢心不全、デコンディショニングを有する心不全患者など筋力水準が低い患者に主要な運動プログラム

- レジスタンストレーニング中のValsalva効果を避けるため息こらえを回避すべく息を吐く、回数を数えるなどの呼吸法指導が重要

運動可能→案的にあるコントロールされた心不全

=過去1週間うっ血や低心拍出の増悪を示唆する症状や身体所見の増悪がない

5Aアプローチ各ステップと実施のための戦略の組み合わせで誤りを選ぶ問題

- Ask-タバコに関連する灰皿、ライターなどを捨て周囲の人に禁煙宣言する(←誤りの選択肢 この戦略はAssist )

- Asse-禁煙の意思があるかどうか尋ねる

- Assist-吸いたくなったら熱いお茶、冷たい水を飲む、歯磨きをする、深呼吸をする

- Arrange-禁煙の継続を承認し喜び合う

行動変容のステージモデルの各ステージと内容の組み合わせで誤りを選ぶ問題

- 無関心気-6ヵ月以内に行動を変えようと思っていない

- 関心期-6ヵ月以内に行動を変えようと思っている

- 準備気-1か月以内に行動を変えようと思っている

- 実行期-行動を変えて6ヵ月未満である

- い時期-行動を変えて6ヵ月以上である

ニコチン依存管理料の対象患者で正しい選択肢を選ぶ問題

- TDS:5点以上

- ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)200以上

- 直ちに禁煙することを希望している

- 「禁煙治療のための標準手順書」に沿って説明を受け文書により同意している

- 禁煙治療スケジュールは12週間である

- 身体活動は消費するすべての身体の動きであり、運動と生活活動に区別できる

- 入浴は空腹時や食直後、運動後など二重負荷となるような状況は避ける

- 感染を予防するため1番湯が良い(←誤りの選択肢)

- 温度は40~41度、鎖骨下までの深さの半座位浴で10分以内が良いとされる

- 抑うつ:気分が落ち込み精神運動活動が抑制されている状態

- うつ病や抑うつエピソードは、抑うつ気分が持続し社会的機能が著しく障害される

- 興奮:不安や怒り、喜びや深いなどの刺激で感情が高まり、抑制のきかなくなった状態

- 喪失感:身体状態の変化に伴う喪失体験のみならず、就労、就学、日常生活の変化でも体験する

第7章 特殊な状況・病態時の療養指導

- 感染予防:肺炎球菌ワクチンニューモバックスは5年程度で効果が減弱する

- 旅行:長時間の航空機旅行はNYHA分類Ⅲ度・Ⅳ度の重症患者は心不全増悪のリスクが高く勧められない

- NYHA分類Ⅲ度・Ⅳ度の患者は海外旅行は避けるように勧める

- 旅館の食事は汁物を残す、漬物は控える、刺身の醤油を減らす、副食の量を減らすなどの提案をする

- トイレの回数を抑えるために利尿薬の服用を中断すると体液過剰となり心不全増悪に繋がるため適切な水分摂取と我慢せずトイレに行くよう説明する

- 旅行に行くときは旅行日数と余分に3~7日分の薬を持参する

- 大部分の認知症症状を呈する疾患は進行性で非可逆的な過程を辿る

- 認知機能のかなり早い段階で(MMSE20点前後)新規処方や服薬回数が多い場合に支障をきたすことが多い

- 災害時は避難生活で生じる生活変化によっても心不全増悪が起こる

- 災害への備えとして内服薬は1~2週間分ストックしておく

- 災害時初対面の医療者に自分の病気を伝えられるよう自分の病名、内服薬の種類、効能、生活や体調の変化を言えるように患者の病識を高めておく

第8章 心不全の緩和ケア

- 心の準備ができていないとACPは侵襲的なコミュニケーションになりうる

- インフォームドコンセントは患者自身が十分な情報を得た上で自分の受ける医療を決める自己決定モデルである

- SMD:意向に基づく治療法の選択肢の検討を医療者と患者側の協働によって行うモデル

- Ask-Tell-Ask:悪い知らせを伝えるときのコミュニケーションスキル

- ステージDにおける最善の心不全治療を継続しつつ症状緩和の追加を心不全多職種チームで検討していくことが重要

- 倦怠感:末期心不全の69~82%に見られ介入できる可能性がある因子を検索することが重要

第9章 病院と在宅の連携

- カンファレンスのルール:頭ごなしの否定・ダメ出しはしない

- 「治療モデル」からQOLを重視した「生活モデル」へ主眼をシフトすることが重要

- 退院支援カンファ:退院支援を行っている職種がイニシアチブをとり患者家族へ許可を得て患者に関わった病院スタッフとこれから関わる在宅スタッフで開催を計画することが望ましい

- 退院支援カンファ:リモートで算定可能

- 訪問看護:医療保険と介護保険によって位置づけられるが要介護認定を受けている患者は介護保険が優先される

- 訪問看護が医療保険になる場合:介護保険認定を受けていない、「厚生労働省の定める疾病等」に該当する、要介護認定者のうち特別訪問看護指示書が交付された場合

- 特別訪問看護認定指示書:ADLは保たれているが再入院のリスクが高い患者などに活用 発行日から最長14日間有効で月1回発行可能

- 難病医療:先天性心疾患の他に特発性拡張型心筋症や肥大型心筋症が指定難病

まとめ

怠け者で勉強が好きでも得意でもない私ですが、病棟で関わる心不全患者さんの多さに

心不全について最初からきちんと学ばなければ!感じていました。

目的なくただ勉強するより、資格を取るという目標があったほうが頑張れるかも?!と心不全療養指導士の資格を取ることを決意しました。

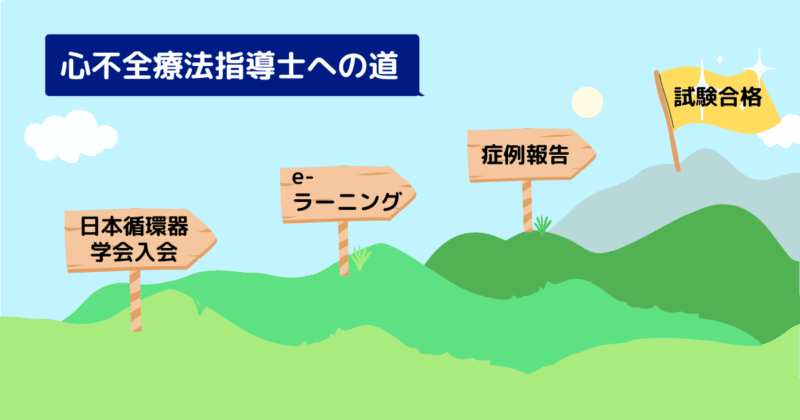

フルタイムで働きながら3人の子供の育児と家事の合間に私が実際に行った試験勉強は

- e-ラーニング1回視聴

- ガイドブックを2周熟読しながら覚えたい箇所はノートにまとめ

- 通勤時間にまとめノートを使ってひたすらインプットとアウトプット

- ガイドブックの問題集を5周

- アウトプットが苦手な箇所やよく間違る問題の箇所をガイドブック熟読2周

勉強時間を確保することが1番の課題だったのですが、通勤時間を有効活用できたのがとても良かったと思います。

ない時間の合間を縫って試験勉強を頑張っている皆様の少しでもお役に立てれば嬉しいです。

沢山の方が合格できますように全力で応援しています。

心不全療養指導士の資格や、知識・スキルの習得で転職先の選択肢も増えます。

自分のやりたい仕事ができないと感じたら、とりあえず転職サイトに登録して情報収集しながら働くのがおススメ!

他の職場を探すことで自分の職場のいいところが見えたり、逆に自分にぴったりの職場が見つかるかもしれません。

関東近郊にお住いの方で転職にお悩みの方はTwitterのDMへご連絡下さい。