心房細動の患者さんばっかり・・・AFって多いなぁ

心房細動ってP波がなくて、脈のリズムが不規則になる不整脈でしょ

なんとなくわかるけど緊急性ないし勉強は後回しにしがち

臨床で不整脈別遭遇率No.1✨心房細動

なんとなくわかった気分だけど心房細動の療養指導って・・・したことないかも

致死的不整脈でもないし…と勉強するのを後回しにしていた看護師さん必見!!

この記事を読むと心房細動の病態生理、治療の種類、療養指導までがしっかり繋がって理解できます

臨床で心房細動の患者さんを見かけたらニヤリとしちゃうこと間違えなし

- 心房細動の病態生理

- 心房細動になりやすい人の特徴

- 心房細動の治療

- 心房細動だと困ること

- 心房細動の患者指導

心房細動ってどんな不整脈?

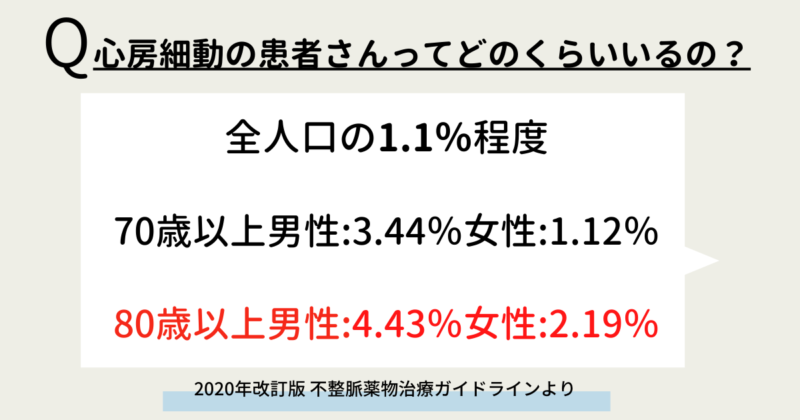

遭遇率No.1心房細動患者さん、その割合は全人口の1.1%

生活習慣が良くないと心房細動になりやすい⁈

- 高血圧

- 糖尿病

- 喫煙

- 高尿酸血症

- 肥満

- 飲酒

- 睡眠時無呼吸症候群

- 心疾患(冠動脈疾患、心不全、弁膜症)

- 高齢

- 男性

JCS2020_Ono.pdf (j-circ.or.jp)より引用

高血圧・糖尿病・喫煙って心筋梗塞の冠危険因子と同じだ

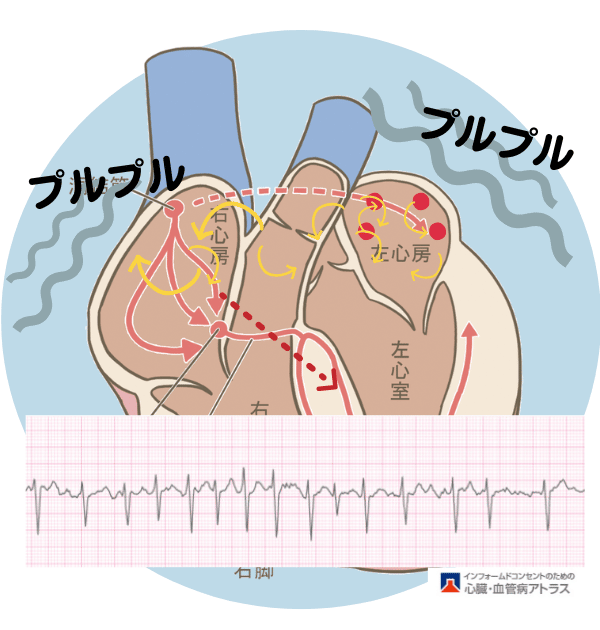

心房細動の病態生理をわかりやすく

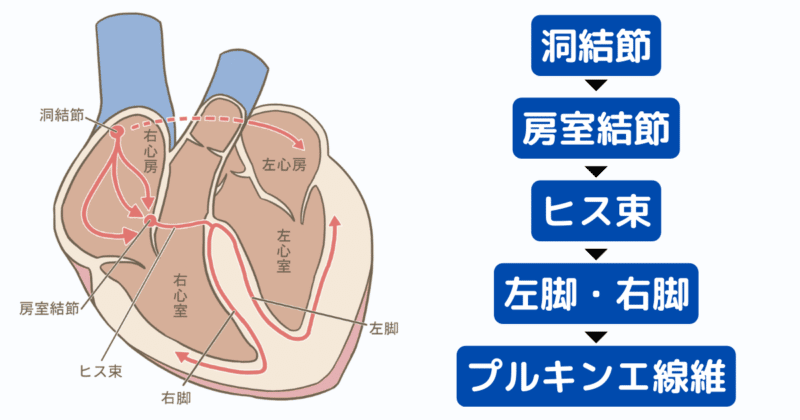

正常の刺激伝導系はこちら

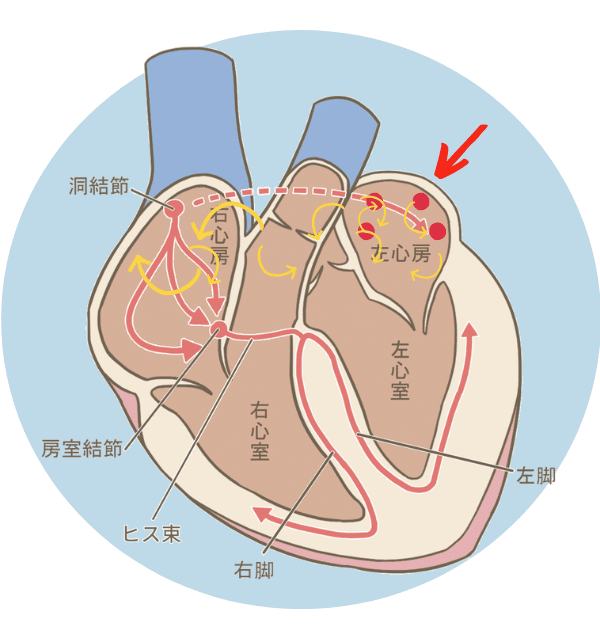

心房細動は心房内の異常な電気信号が複数発生することで起こります

90%は肺静脈周囲の心筋組織が異常な電気信号を発信

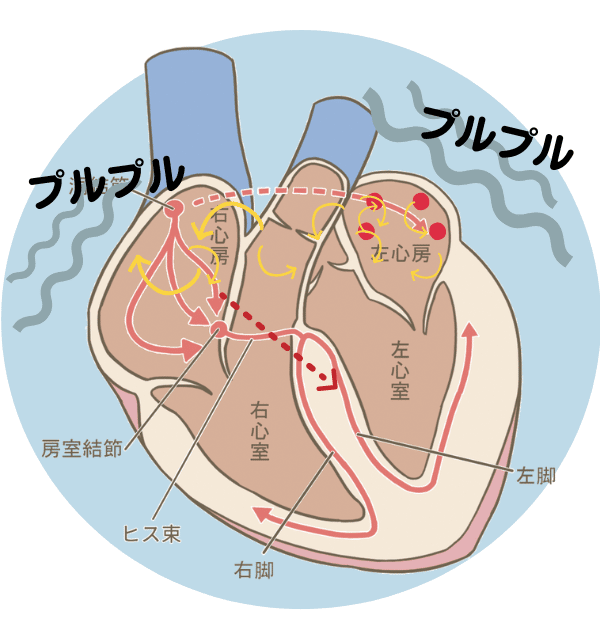

心房細動の治療のひとつ、PVI→肺静脈隔離術

つまり肺静脈の周囲から出ている異常な電気信号が出ないように焼いてくる治療です

心電図上はP波が消失

多数の電気信号により心房は素早く沢山興奮

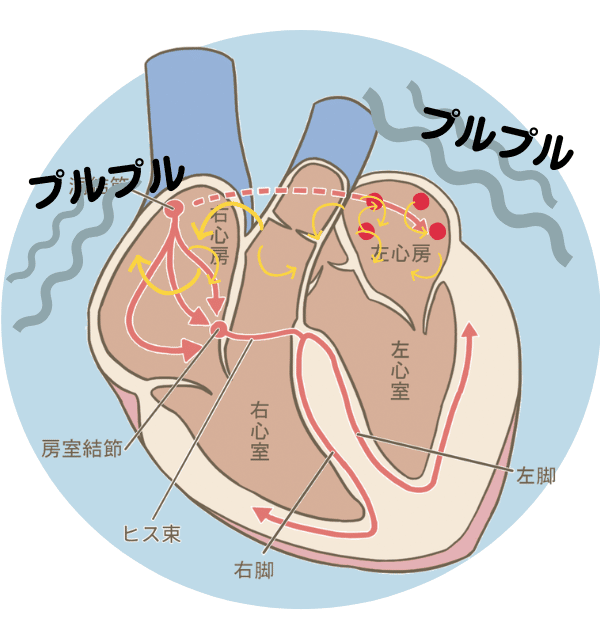

心房はプルプル震えるので心房内の血液がうっ滞します

心房の電気刺激がすべて心室へは伝わらず

ときどき、不規則に心室に伝わります

脈拍のリズムがバラバラ

空打ちが混ざるため心拍出量もまちまちです

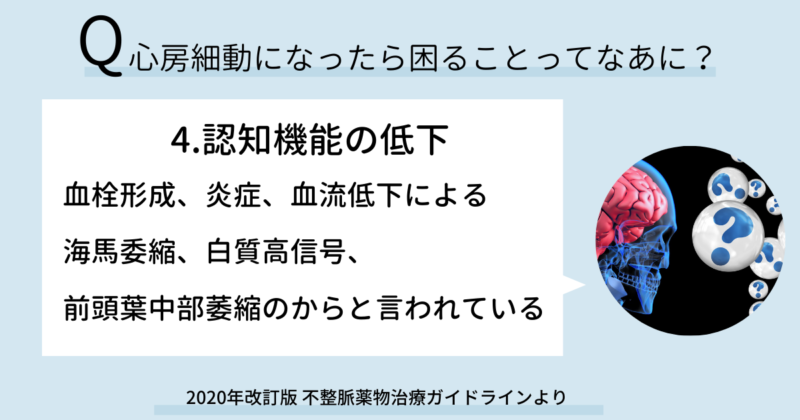

心房細動だと困ることってなに?

心房細動のまま生活してる人多いけど元気よね

心房細動になると困ることってあるの?

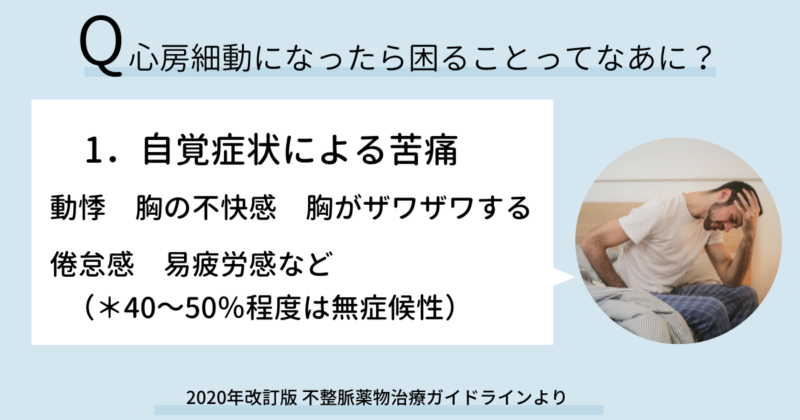

動悸など自覚症状による不快感

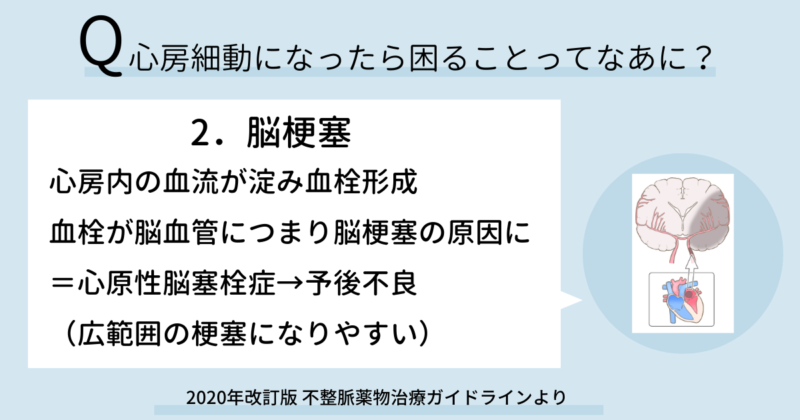

血栓ができて脳梗塞を発症

心不全増悪や入院回数が増える

認知機能が低下する

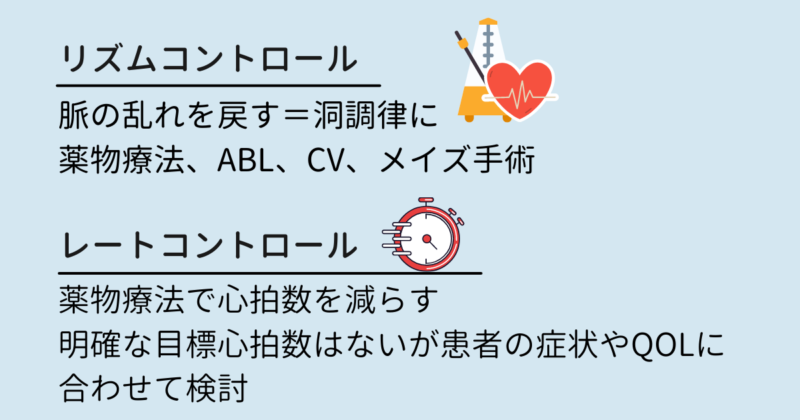

心房細動の治療は2種類 リズムコントロールとレートコントロール

どちらの治療を選んだとしても生命予後は大きく変わらないと言われています

脈の乱れを規則正しく!リズムコントロール

脈拍のリズムを一定にする治療です

- 薬物療法

- アブレーション(ABL)

- 電気的除細動(CV)

- メイズ手術

脈拍数ちょうどいい速さに!レートコントロール

脈の乱れはそのままに、1分間の脈拍数を一定にコントロールする治療です

心房細動は徐脈にも頻脈にもなりますが、頻脈になって困る患者さんに出会う頻度が圧倒的に多いです

脈を遅くする薬、ベータ遮断薬やジギタリス製剤などを使用し薬物療法を行います

抗凝固薬の内服で血栓を予防する

心房内の血液がうっ滞することで血栓ができ、脳梗塞(心原性塞栓症)の原因になります

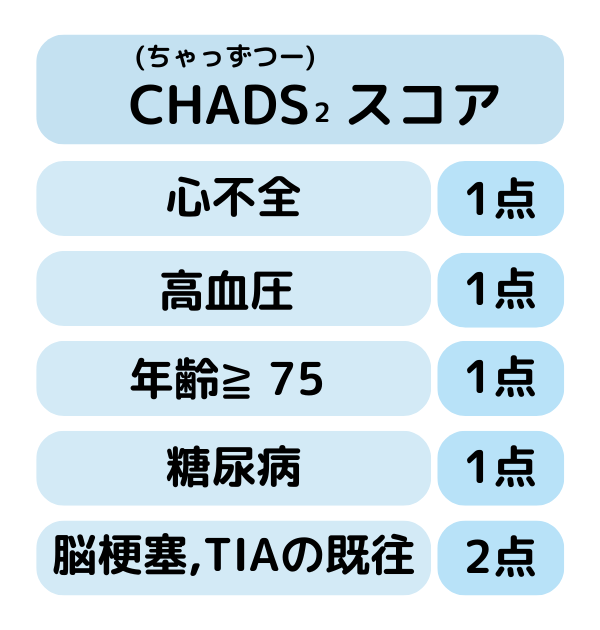

心原性塞栓症のリスク評価のために多く使われているのがCHADS2スコアです

CHADS2スコアで1点以上で

DOAC(直接経口抗凝固薬)が推奨されます

ワーファリンの場合:INR1.6~2.6で考慮

JCS2020_Ono.pdf (j-circ.or.jp)より引用

腎機能が悪く抗凝固薬を使用できない場合は、ワーファリンが選択されます

血栓予防のために内服する抗凝固薬ですが、副作用として出血しやすくなります

療養指導のポイントは症状緩和と合併症予防

- 心房細動の不快症状を緩和する

- 合併症を予防する

心房細動の合併症

- 心不全

- 脳梗塞

- 認知機能の低下

項目別療養指導

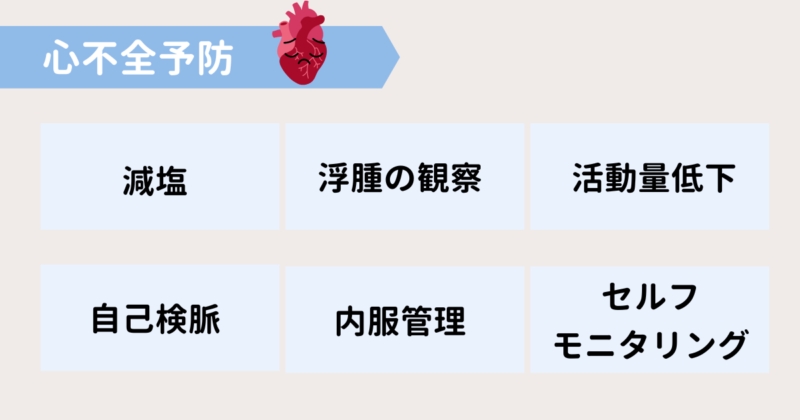

心不全予防のための療養指導ポイント

塩分過多による血圧上昇、循環血液量増加は心臓への負担に

塩分は栄養分として血液中に取り込まれます

血液の濃さを保つために水分も血中に取り込まれ血液が増えます

心臓に戻ってくる血液が増える→容量負荷(前負荷)が増えます

増えた血液を心臓はポンプの役割で全身に循環させるため圧が必要に→血圧が上がります(後負荷の上昇)

まずは塩分の多い食事を日常的にしていないか確認します

これならできそうと思える減塩項目を患者さんとい一緒に探し減塩のサポートをしましょう

- 麺類(ラーメン、そば、うどん、パスタなど)

- 汁物(味噌汁、スープ類)

- 加工肉(ハム、ベーコン、ウィンナーなど)

- 干物(塩鮭、みりん干しなど)

- 加工の魚(はんぺん、かまぼこ、ちくわなど)

- レトルト食品や外食、弁当、総菜など

- おやつ(ポテトチップス、せんべいなど)

セルフモニタリングを使った体調管理

日々の血圧、体重、心不全症状を自分自身でチェックすることは体調管理の第一歩です

「はかって書く」が目的ではなく、値や自身の症状と向き合い、今日は元気かな?と自身の健康と向き合う時間を作ることにウエイトをおくと◎

自己検脈をすることでベースの脈拍数が把握でき健康管理に役立ちます

疲労、塩分過多、運動不足、睡眠不足など体調を崩す原因となる問題行動の発見にも繋がります

セルフモニタリングについて詳しく知りたい方はこちら

内服管理は重要!長期予後を改善する薬を飲んでいる患者さんが多い

他の心疾患(虚血性心疾患や弁膜症など)がある患者さんが多く、すでにACE阻害薬やARB、ベータ遮断薬など心不全の長期予後を改善するための内服をしている患者さんが多くいます

今の症状を改善する目的ではないため、「飲んでも体調が変わらない」「内服の錠数が多い」など内服に対する後ろ向きに思いから怠薬してしまう患者さんがいます

合併症や併存疾患と照らし合わせながら内服の必要性に納得できるように説明できると怠薬予防に繋がります

動くのが億劫なのは心不全のサインかも⁈

洞調律に復旧していた脈がまた心房細動に戻ってしまった

心臓の元気がなくなっているために(心拍出量の低下など)動くのがしんどいなど

活動量が減っているのは不整脈の再発や心不全症状かもしれません

普段と同じ家事や仕事をしているだけなのに息が上がりやすい、疲れやすいと感じるときは早めの受診を検討するように説明しましょう

片道10分で行けるスーパーに行くのに20分かかってしまう

洗濯物を干しただけなのに息が切れるなど普段の生活を例えにすると患者さんも判断しやすくなります

症状があっても我慢してしまう患者さんは多いので要注意です

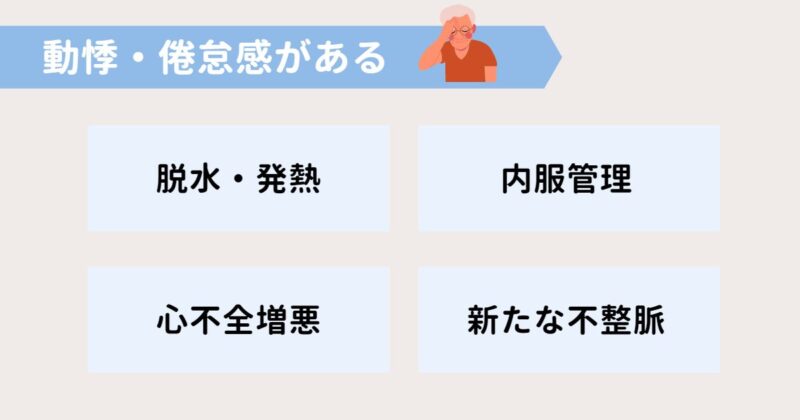

動悸・倦怠感がある患者さんの療養指導ポイント

脱水や発熱などが原因かも

脱水や風邪をひいて熱がでているなど、循環血液量が減っていることが頻脈や動悸の原因になっているかもしれません

体重を目安に水分量を調節するように指導すると良いです

ここでもセルフモニタリングがかなり役立ちます!

内服忘れで症状がでている可能性あり

レートコントロールをしている患者さんが怠薬することで頻脈傾向になっている可能性があります

心不全の増悪や新たな不整脈出現の可能性

ここでもセルフモニタリングを使ったセルフケアが役に立ちます

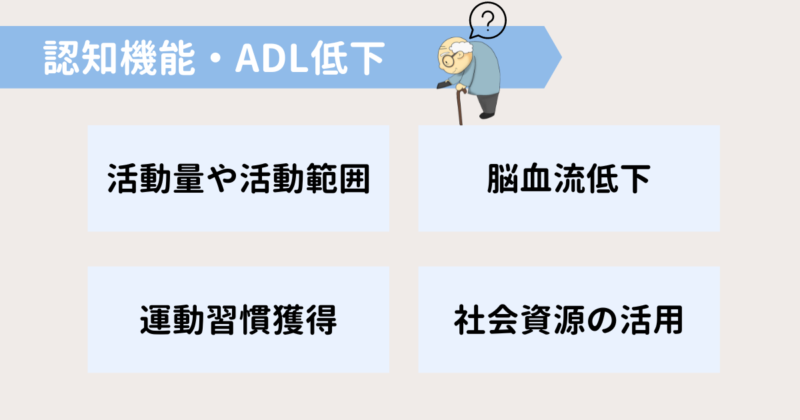

認知症・ADL低下を予防する療養指導ポイント

活動量や内服忘れは認知機能低下のサイン

運動療法や決まった予定をこなすこと(習い事や買い物など)は認知機能を保つのに有効です

今ある機能を失わないために継続できる工夫をしましょう

体調に合わせて5分だけ、今日は近いスーパーになどハードルを下げると継続に繋がります

家で座っている時間が増えた、内服忘れが増えたなど、認知機能の低下がありそうだなと感じるときは

家族のサポートや介護保険など社会資源の活用ができるように橋渡しできると良いです

介護保険の導入は意外と億劫になる療養指導のひとつですがソーシャルワーカーさんに相談すると助けてくれることが多いです

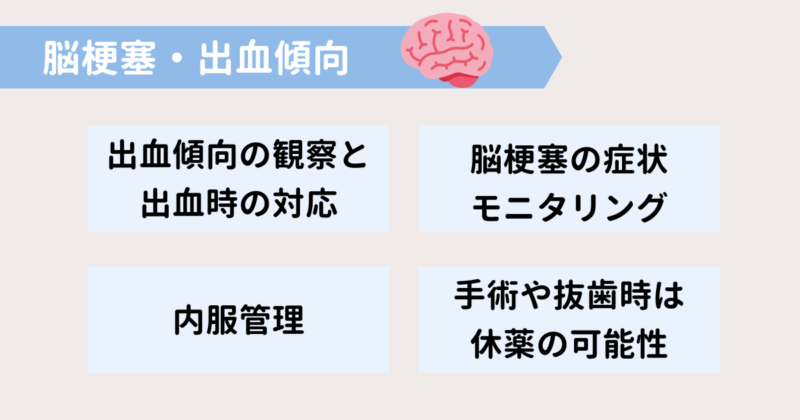

脳梗塞・出血傾向を予防する療養指導ポイント

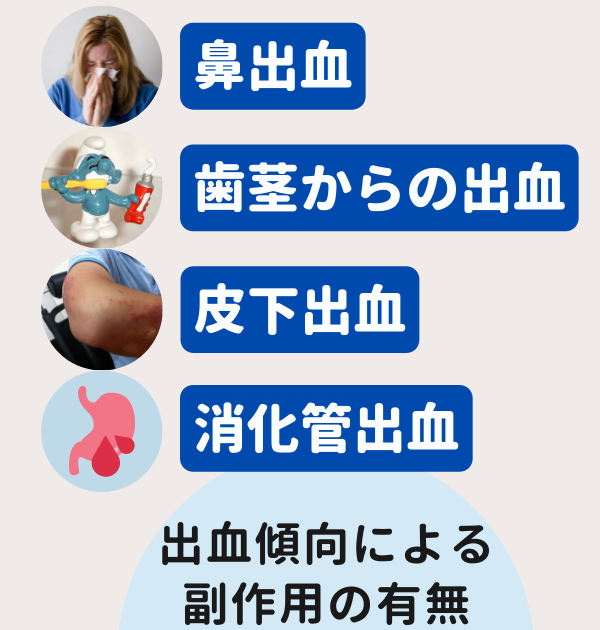

出血傾向の具体的な症状を知り、早期受診の判断材料に

血栓予防のための抗凝固薬

安全に内服を続けるためには副作用についても知っておく必要があります

- 鼻出血

- 歯茎の出血

- 皮下出血

- 消化管出血

- 強く鼻をかまない

- ゴシゴシ歯磨きしない

- あざが大きくなる、腫れ上がってくるときは受診する

- 排便の観察を毎回行い真っ黒、真っ赤なお通じの時は受診する

- 鼻血やキズから出血が止まりにくい場合は5~10分しっかり圧迫しましょう

確実な内服管理ができる工夫と忘れたときの対応を指導ましょう

血栓予防のための抗凝固薬を正しく内服することが大切です

毎日のこだからこそ「今日は飲んだっけ?」となる日が必ずあります

次の内服のタイミングまで薬袋をとっておく、内服ケースの活用など確実な内服ができるような工夫を提案しましょう

朝食後の内服忘れに昼気付いた時、夜に気付いた時はどうしたらよいのか

処方内容によって忘れたときの対処法が異なります

患者さんの薬に合わせて忘れたときの対処法についても説明しましょう

脳梗塞の症状を知り、万が一症状が出たときは我慢せず早めに受診

万が一脳梗塞になってしまったときに、早めの受診や対応ができれば後遺症が残らない可能性が増えます

ここでも前述のセルフモニタリングが重宝します

心不全症状や出血傾向の症状と合わせて、麻痺や構音障害など脳梗塞の症状を患者さんに説明しましょう

外科手術や歯科治療の時は抗凝固薬が休薬になるかも

他の医療機関に受診するときは必ずお薬手帳を持参し内服内容を医療スタッフへ知らせるよう説明します

抜糸や出血を伴う処置をする場合、抗凝固薬を休薬する指示が出ることがあります

まとめ

- 心房内の異常な電気刺激で心房がプルプル震え血液がうっ滞

- 多くの心房細動の原因は肺静脈周囲の異常電気刺激

- 心電図はP波がなくなりリズムが不正になる

- 治療はリズムコントロールかレートコントロール、予後は同等

- 血栓予防のために抗凝固薬を内服する

- 心不全予防、症状緩和、脳梗塞予防、出血傾向のフォローが主な療養指導