心筋梗塞で救命センターへ入出後、

無事に初期治療が終わり一命を取り止めた患者さんは一般病棟へ

今まで血圧の薬くらいだったのに心筋梗塞になった途端一気に増える内服薬

これ何の薬?こんなに増えちゃったの?

同じような薬もあるし、良くなったら薬飲まなくていいの?

確かに同じような薬多いんだよな・・・

なんて説明すればいいんだろう💦

情報収集中に内服薬を見て先輩ナースが

あ~この患者さん、虚血か~

先輩、何で薬見ただけで病気がわかったの??

なんて思ったことある方必見!

心筋梗塞後に始まる内服薬が事前に決まっているとしたら、それを知っていれば日々の仕事がもっと楽になると思いませんか?

実はほとんど決まっているんです

もう患者さんからの質問におびえない、情報収集も楽になるはず!

これを読めば心筋梗塞後、多くの患者さんに処方される7剤の処方の理由や効果がわかります

心筋梗塞後に処方される7剤はガイドラインで推奨されている

ガイドラインには国内外で行われた研究結果から治療効果が高いとされるレベル別に記された最新の標準治療が記載されています

心筋梗塞患者さんの場合「急性冠症候群ガイドライン(2018 年改訂版)」というものがあり、実はここに飲んだほうがいいとされる内服薬についても記されています

急性冠症候群ガイドライン(2018 年改訂版)

文書名 :ACSガイドライン_190327-2.pdf (j-circ.or.jp)

このガイドラインに沿って多くの患者さんに標準的に開始される内服薬7剤を

1つずつわかりやすく解説していきます

DAPT(だぷと)とPPI(ぴーぴーあい)

DAPT(だぷと)は抗血小板薬2種類 SAPT(さぷと)は1種類

まず読み方、これはDAPT=「だぷと」と読みます

日本語は抗血小板薬2剤併用療法、血液サラサラ2剤です

ステント内血栓予防のために処方されます

・バイアスピリン+クロピドグレル

もしくは

・バイアスピリン+エフィエント

ここでおさえておさえておきたいのは抗凝固薬ではなく、抗血小板薬だということです

血液をサラサラにしておきたい理由、それはステント内の血栓予防です

ステントは自分の体ではない異物です

血流のうっ滞や出血、病変部の乖離の残存、拡張不十分などの理由から血小板凝集能の亢進するとステントを敵だ!と認識し、ステント内に血栓が形成されやすくなります

これを予防するのがDAPTです

心筋梗塞の患者さんではなく

心筋梗塞でステント治療をした患者さん

・急性冠症候群は6ヵ月を推奨

・現在も検討中のため内服期間が今後変更に可能性が大きい

・PCI後のフォローアップCAGでステント内狭窄がなければ抗血小板薬を1剤減らしSAPT(さぷと)となる場合が多い

PPI(ぴーぴーあい)

読み方はそのままでピーピーアイ、プロトンポンプ阻害薬の略です

これは胃酸の分泌を抑える強力な胃薬です

DAPT内服中の患者さんの副作用である出血傾向、消化管出血の予防として処方されています

消化管以外にも鼻血や歯肉出血、皮下出血、

傷からの出血が止まりにくいなどがあるかもしれません

・鼻を強くかむ、ゴシゴシ歯磨きをするのは控えましょう

・皮下出血が腫れ上がったり、どんどん大きくなるときは早めの受診を検討しましょう

・毎回お通じの色を観察しましょう

・便が真っ黒、真っ赤な時は病院へ連絡し受診しましょう

3 スタチン

LDL(悪玉)コレステロールを下げる薬です

○○スタチンと薬の最後にスタチンが付きます

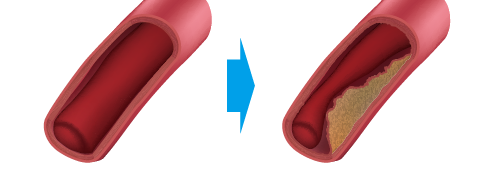

右の血管は正常な血管

左はプラークと言われるお粥状の油の塊があります

プラークが破裂して血管を塞ぐ=心筋梗塞の出来上がりです

プラークの多きさやちょっと触っただけでも破裂しそうな柔らかさかどうかが運命の分かれ道

プラークがあったとしても破裂しなさそうな(安定)プラークであれば、生涯心筋梗塞にならずに済む可能性もあるということです

プラークの性質と関連が深いと言われているのがLDLコレステロール

LDLコレステロールが高い人ほどプラークは柔らかく破裂しやすいことが多く、逆に低ければ破裂しずらい安定プラークの人が多い

プラークを安定化させる、退縮させる目的でLDLコレステロールを下げるスタチンを内服します

もうステント治療して冠動脈の流れは良くなったのに内服が必要なのかい?

治療したのだからいらないのでは?と疑問に思う方もいるかもしれません

でもよく考えてみてください

同じ人の同じ血管です

治療された部位だけにプラークがついていたと考えるより、他の部位にもプラークがあると考えるほうが自然です

心筋梗塞前と同じ食生活など生活習慣の改善がされなければ、LDLコレステロールが増え新たな病変ができることも考えられます

そのため、2回目の心筋梗塞を起こさないために内服します

心筋梗塞患者さんは

LDL(悪玉)コレステロール70以下が目標!

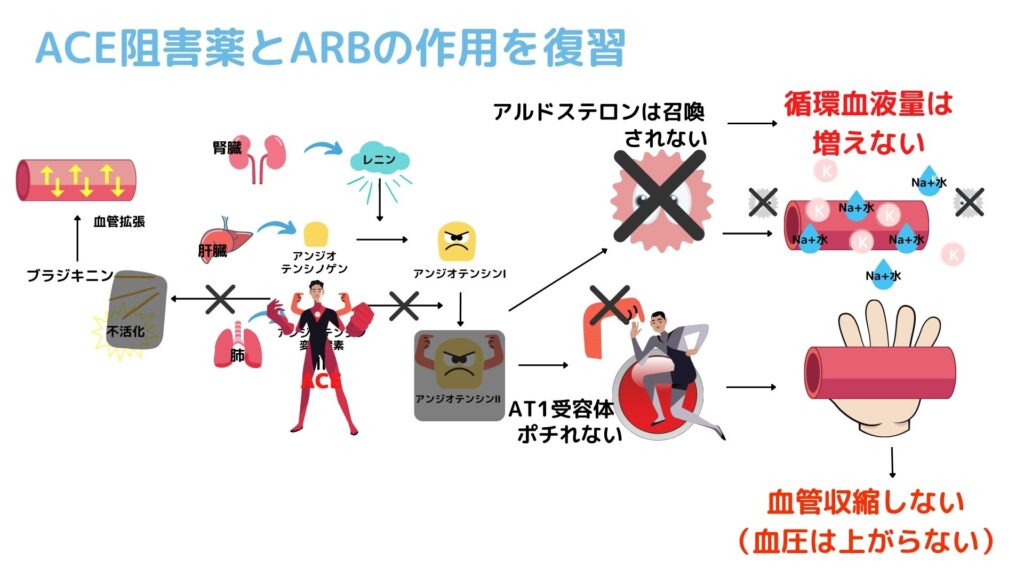

4 ACE(えーしーいー)阻害薬もしくはARB(えーあーるびー)

読み方はそのままエーシーイー阻害薬、エースと呼ばれることもあります

最期に○○プリルとつく薬です

ARBもそのままエーアールビーと読み、最期に○○サルタンとつく薬です

心臓の仕事を減らす、心筋を保護する目的で処方されます

心筋梗塞の患者さんが一命を取りとめたとは言え、心筋にダメージを受けた状態です

心筋は足の筋肉などとは違い、ダメージを受けた部位が元通りに戻ることはありません

そのために心筋を労わってあげる=仕事を減らす必要があります

心臓の仕事って、なんだっけ?

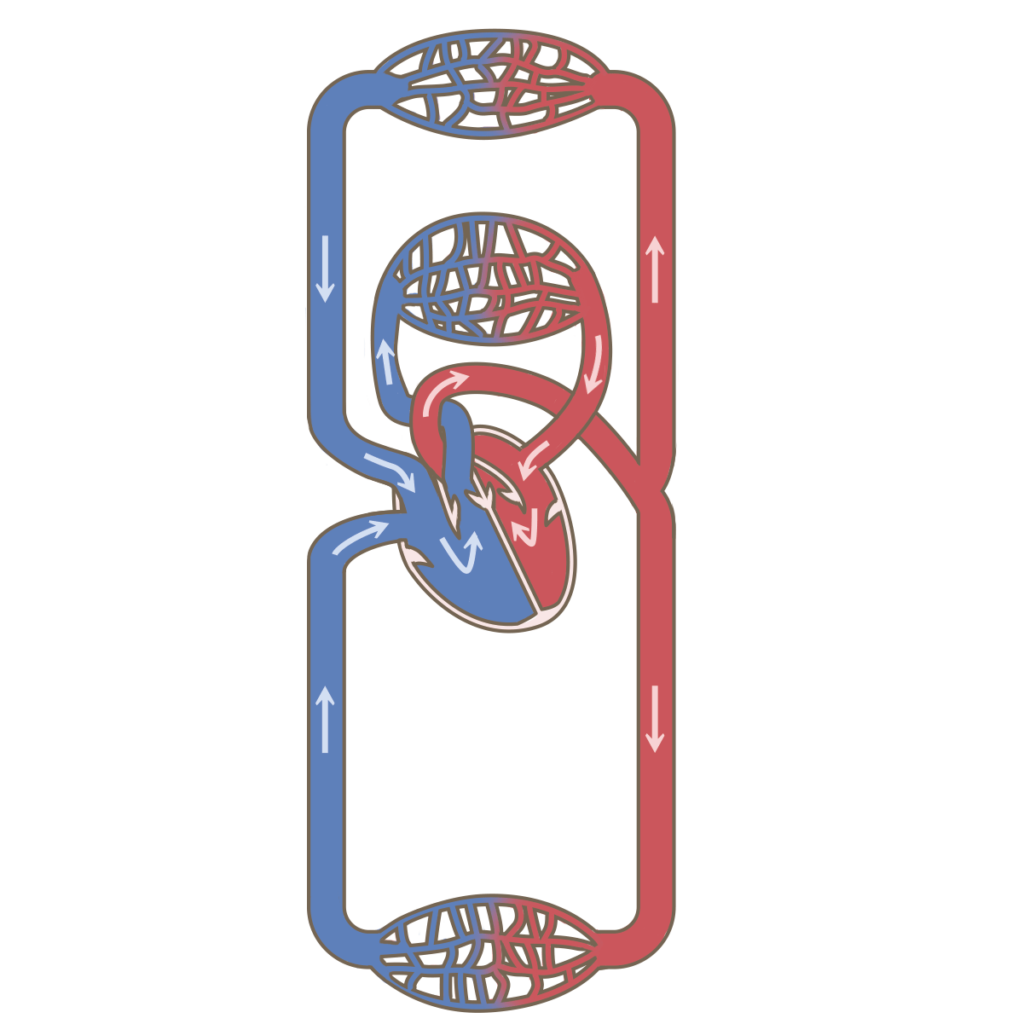

画面左側=静脈血

心臓に返ってくる血液

心臓は静脈血を迎え入れます

画面右側=動脈血

送り出す血液の道→動脈

心臓はポンプの役割で血液を送り出します

・静脈血が多い=迎え入れる血液量(容量が)多い

・動脈の壁が固い(血圧が高い)=血管抵抗が高い

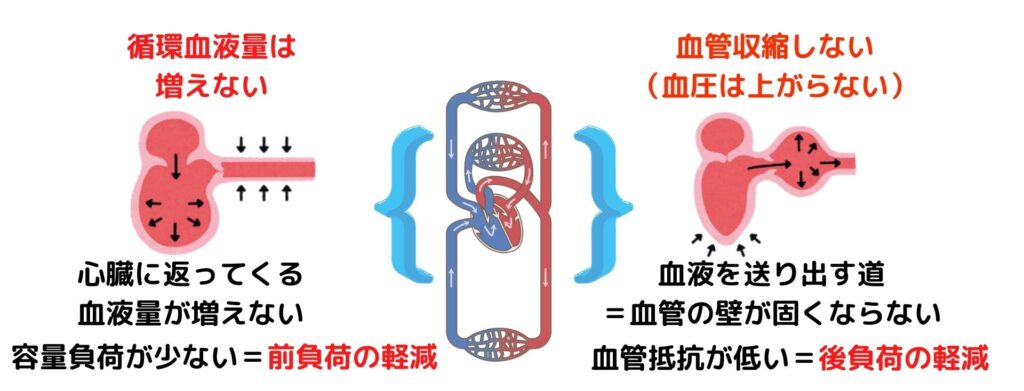

血液量(容量)増加や血圧上昇を防ぐのがACE阻害薬とARB

ACE阻害薬とARBはアンギオテンシンⅡの働きを抑制し、循環血液量増加の抑制=前負荷(ぜんふか)軽減と、血圧上昇を抑制=後負荷(こうふか)軽減をしてくれるお薬です

ACE阻害薬とARBがどこに働くかについてはイラストを参考にしてください

・心臓が楽に働ける環境を作るため処方される

・症状がなくなっても健康な人と同じように元気でいるために内服は継続

・ACE阻害薬、ARBのどちらかを内服

ベータブロッカー(ベータ遮断薬)

内服で使用できるベータブロッカーはカルベジロールとビソプロロールの2剤のみ

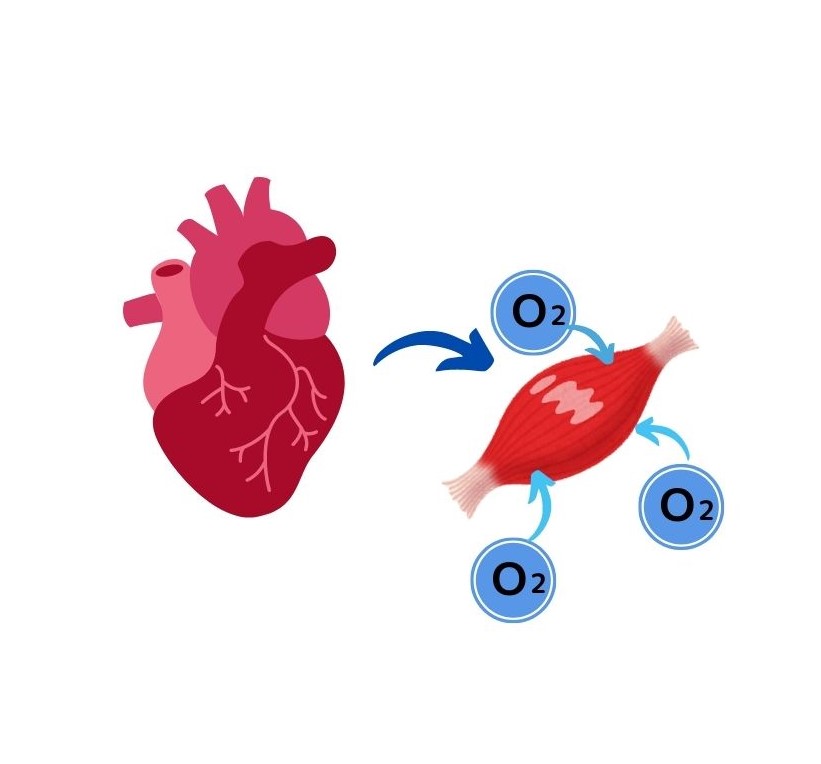

心臓の仕事を減らし心筋の酸素需要を減らすために処方されます

突然ですが心臓は何でできているでしょう

心臓は筋肉でできています

筋肉を動かすためには酸素が必要です

心筋も酸素を受け取り、使って心臓を動かしています

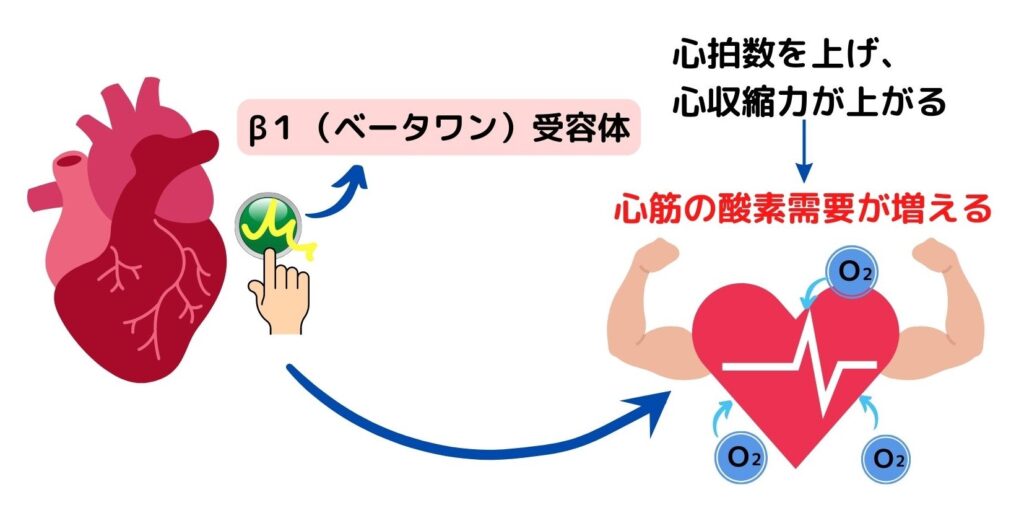

心臓にあるβ1(ベータワン)受容体が作用すると心臓はやる気スイッチオンへ

心拍数、心収縮力が上がり心筋の酸素需要が増えます

ベータブロッカーはやる気スイッチであるβ1受容体を守ることで心拍数を下げ、心収縮力を抑えます

・効果を見ながら徐々に増やしていくため安静時と労作時の脈拍を観察しましょう

・心臓の酸素需要を減らし長期予後を改善する目的のため、有害事象がない限り服薬は継続します

・1分間の脈拍数が60回以下の徐脈になると立ち眩みなどの症状が出現することがあります

・立ち眩みのある患者さんへ転倒に注意するよう説明しましょう

まとめ(心筋梗塞後に処方される内服薬と目的)

1.DAPT=抗血小板薬2剤併用療法

・ステント内血栓の予防(半年後1剤になる可能性あり)

2.PPI=胃酸を抑える胃薬

・抗血小板薬による消化管出血予防(SAPTになれば中止の可能性あり)

3.スタチン

・LDLコレステロールを下げ再梗塞を予防する(内服は継続)

3.ACE阻害薬、もしくはARB

・心臓が楽に働ける環境にする(内服は継続)

4.ベータブロッカー

・心筋の酸素需要を抑え心筋が省エネで働けるようにする(内服は継続)